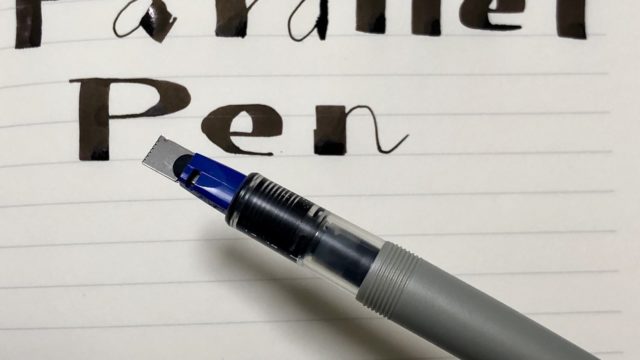

「万年筆のインク消費にパラレルペンが使えるよ!」とご紹介してから1ヶ月ほどが過ぎました。

ブログでもツイッターでも最近はパラレルペンやカリグラフィーのことをとくに書いたりつぶやいたりしていなかったのですが、細々と練習していました。

といってもホントに細々で今月も3回くらいしかやってませんし、一回あたりも20分以内だと思います。

そんな程度ですが、ゼロからのスタートだったので少しは上達しました。

カリグラフィー練習の成果

カリグラフィーの練習にはA4サイズの裏紙を主に使用しています。

ケチなもので高いノートや紙だとガンガン使うのにためらってしまうんですよね。

裏紙なので気にせずガシガシ使えています。

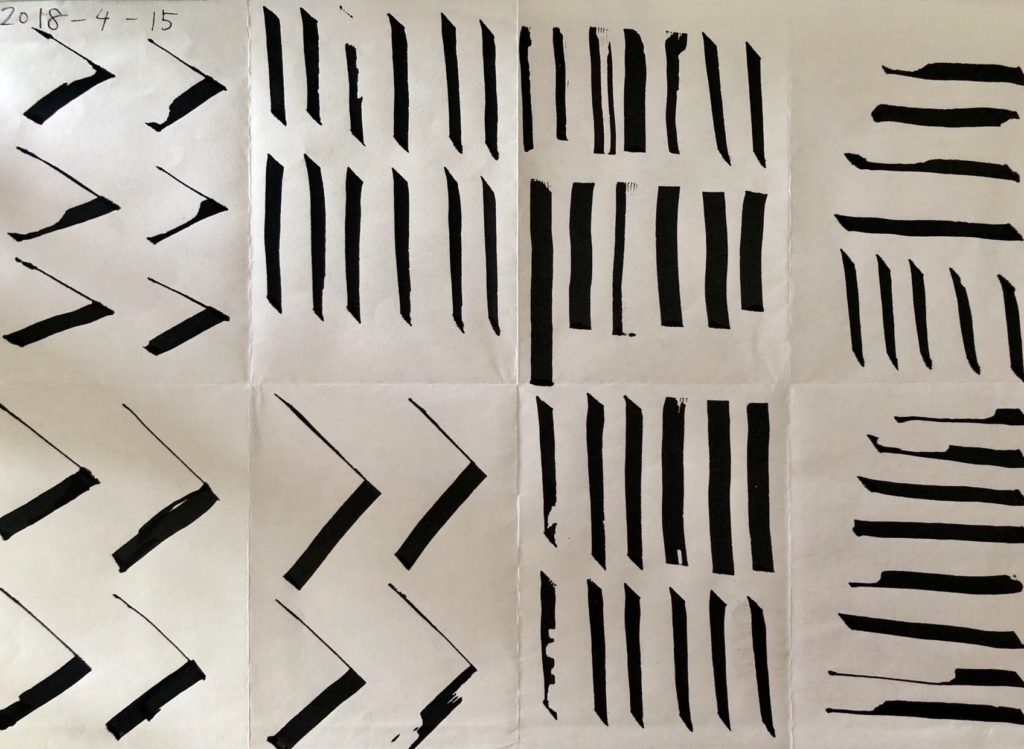

練習を始めるときには日付を記入していつ描いたのかわかるようにしてクリアファイルにしまっています。

クリアファイルが段々と厚くなってくると「練習したな~!」と達成感があります。

始めた頃と今の比較

1ヶ月経ってどうなったか比較してみます。

まずは始めた頃です。

つづいて最近書いたものです。

最初は直線を引くだけでも手こずっていたのですが、だいぶ安定して線を引けるようになりました。

線を色々と引いているだけでもなかなか楽しいものです。

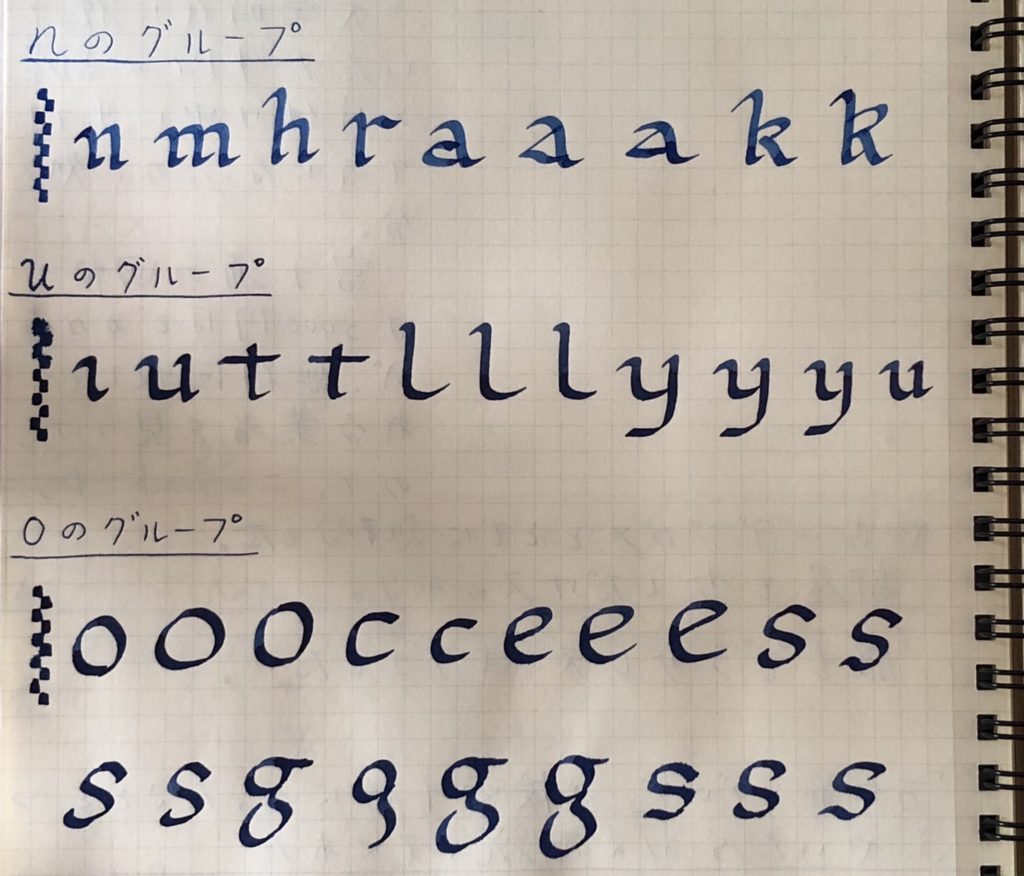

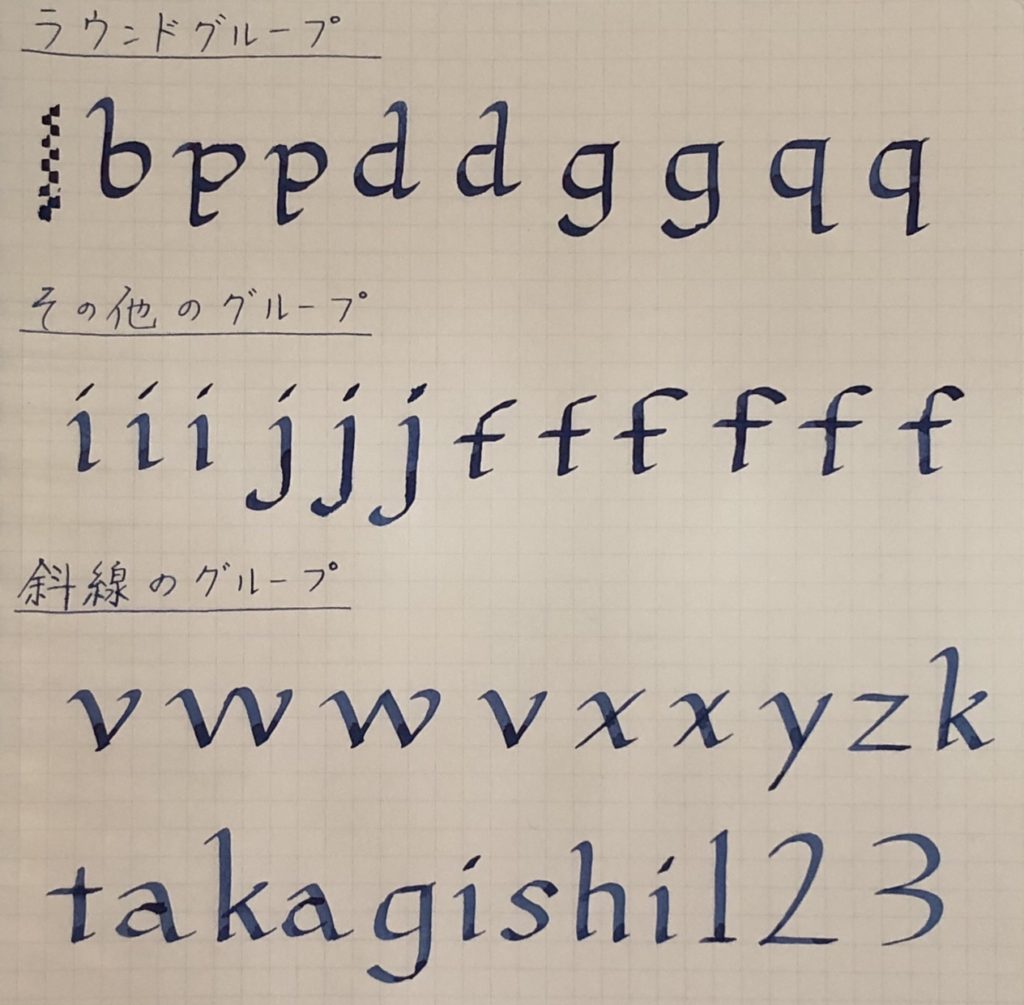

文字をかいてみた

練習に使用しているテキストを進めていたら字の練習フェーズになったので、初めて字の練習をしました。

まだ形が頭に入っていないので結構間違えてたり失敗してたりしますが、何となくそれらしく見えるようになりました。

最初は線もまともに引けなかったので、テキストで指定されたとおりに字を書くことは難しかっただろうと思うのですが、練習したかいあって、そこそこ形になるようになりました。

基礎練習は大事ですね!!

使用しているテキスト

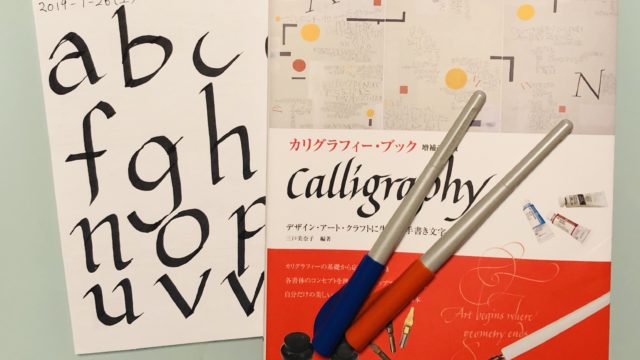

カリグラフィーの教則本は2冊所有しています。

初めは1000円ほどの入門テキストを使用したのですが、値段が安くてページ数が少ないためか説明が軽すぎました。

肝心の書き順もややわかりづらく、カリグラフィーでは字体がたくさんありますが、この本ではイタリック体の紹介しかありません。

また、作品例の紹介に多くのページが割かれているので、入門というよりはある程度カリグラフィーをマスターしている人でないと厳しいように感じました。

現在はもう1冊の『カリグラフィー・ブック』というタイトルの本を使用していて、コチラのほうが入門書としてはおすすめです。

2400円ほどしますが、その分ページ数が多くて説明がとても丁寧ですし、載っている字体も豊富です。

字体の書き順やコツがとてもわかりやすくて進めやすく、字体もたくさん載っているので、この1冊をやり込めばかなり上達して表現力も身につきそうです。

さきほどご紹介した本では単純にABC順に練習するようになっているのですが、コチラの『カリグラフィー・ブック』ではアルファベットを字のかたち別にグループ分けしていて練習しやすいように工夫されているところも特徴です。

入門書として、とてもおすすめです。

(2025/07/11 17:37:45時点 Amazon調べ-詳細)

実際に使ってわかったパラレルペンのおすすめ

万年筆のインクが使えると不純な動機?で購入したパラレルペンでしたが、実際にやってみるととても楽しいです。

現在、万年筆のインクを使用して字の練習、絵の練習、カリグラフィーと3つのことに取り組む中で、一番楽しいのがこのパラレルペンを使用してのカリグラフィーです。

字や絵に比べてカリグラフィーは比較的シンプルなアルファベットが中心だからか、割とすぐにそれらしく描けるのでやっていて楽しくやる気が出ます。

パラレルペンは2.4mmか3.8mmがおすすめ

パラレルペンには字幅別に4種あります。

- 1.5mm

- 2.4mm

- 3.8mm

- 6.0mm

(2021年9月26日追記)現在は3.0mmと4.5mmが追加され全6種類となっています。

個人的には1本買うなら中間の2.4mmか3.8mmがおすすめです。

字幅が太いほうが字幅の変化がよく出ますし、ぬらーっと線を引けたときの気持ちよさがあります。

ただ、太すぎると線を引く難易度が高くなるので一番太い6.0mmは直線を引くだけでも少し難しいのです。

また、字幅が太いということはそれだけ字も大きくなるので、6.0mmだと1文字に標準で縦幅5~6cmくらいとる必要があります。

とくに目的がなければ2.4mmか3.8mmがおすすめです。

(2025/07/12 09:47:10時点 Amazon調べ-詳細)

使用できるコンバーターはCON-40

現行で使用できるコンバーターはCON-40です。

廃盤となりましたがCON-50やCON-20も使用できます。

(2025/07/12 16:19:48時点 楽天市場調べ-詳細)

パラレルペンでカリグラフィーのまとめ

もうちょっと練習を積んで基本的な字形を使えるようになったら万年筆でのカリグラフィーにも挑戦してみようと思います。

しかし裏紙はブログやSNSにアップするには微妙ですね。(恥ずかしい

コピー用紙を買ったほうが良さそう。