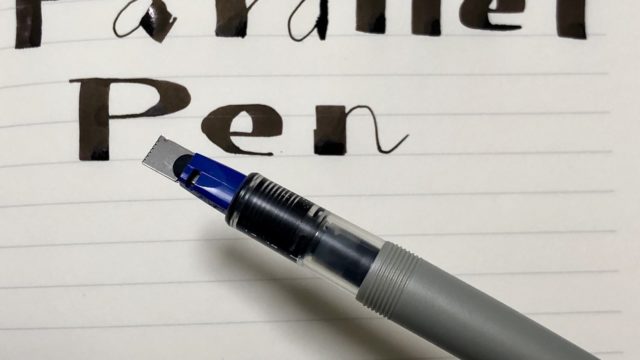

パラレルペンでのカリグラフィーの練習を半年以上やっていなかったのですが、久々に再開しました。

その当時も大して書けるようにはなっていなかったので、ほとんどイチからのスタート。

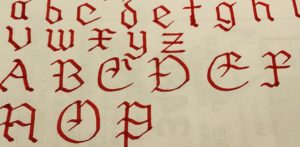

今回は毎日少しずつ1週間ほど続けていたところ、それなりに書けるようになってきました。

練習は教則本の見本と書き順を見ながらひたすら真似して書くだけ。

それなりに書けていればどんどん次の字に移り、満足いかない字は書けるまで繰り返し。

これを毎日A4用紙で1、2枚分くらいを1週間ほど続けました。時間にすると1日10分前後です。

はじめは見本がないと書けなかったのが、段々とカリグラフィーの筆の運びがつかめてきて見本がなくても書けるようになってきました。

少しでも毎日書いていると形を忘れないのでやっぱり違います。

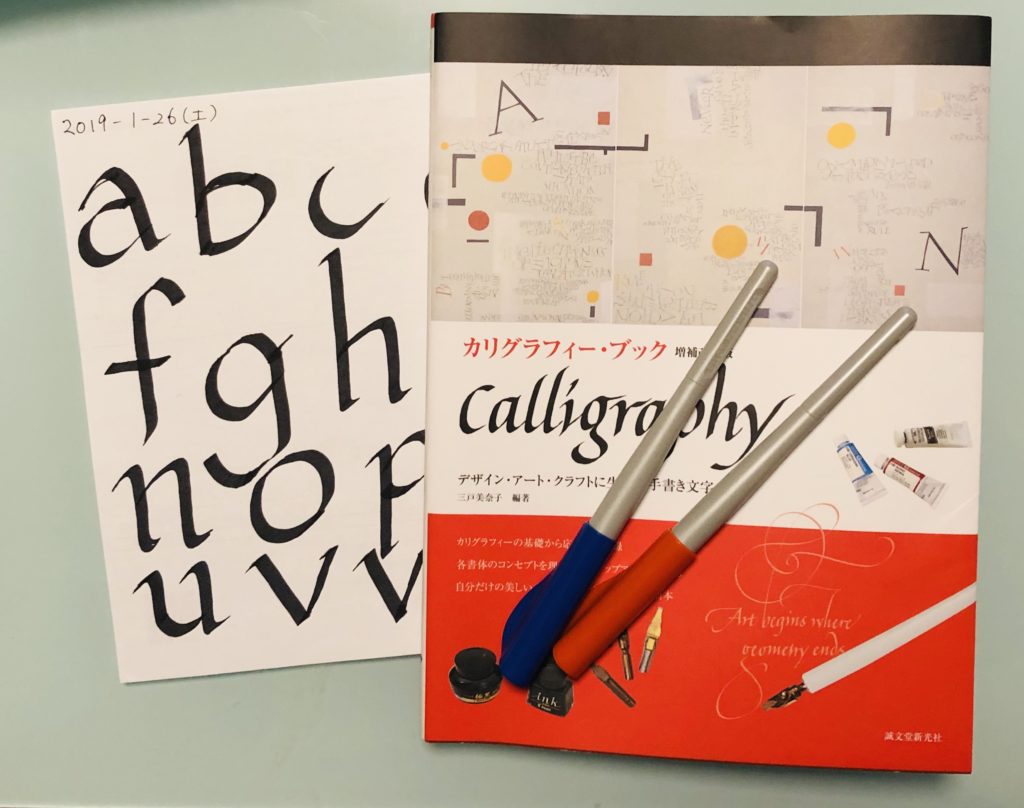

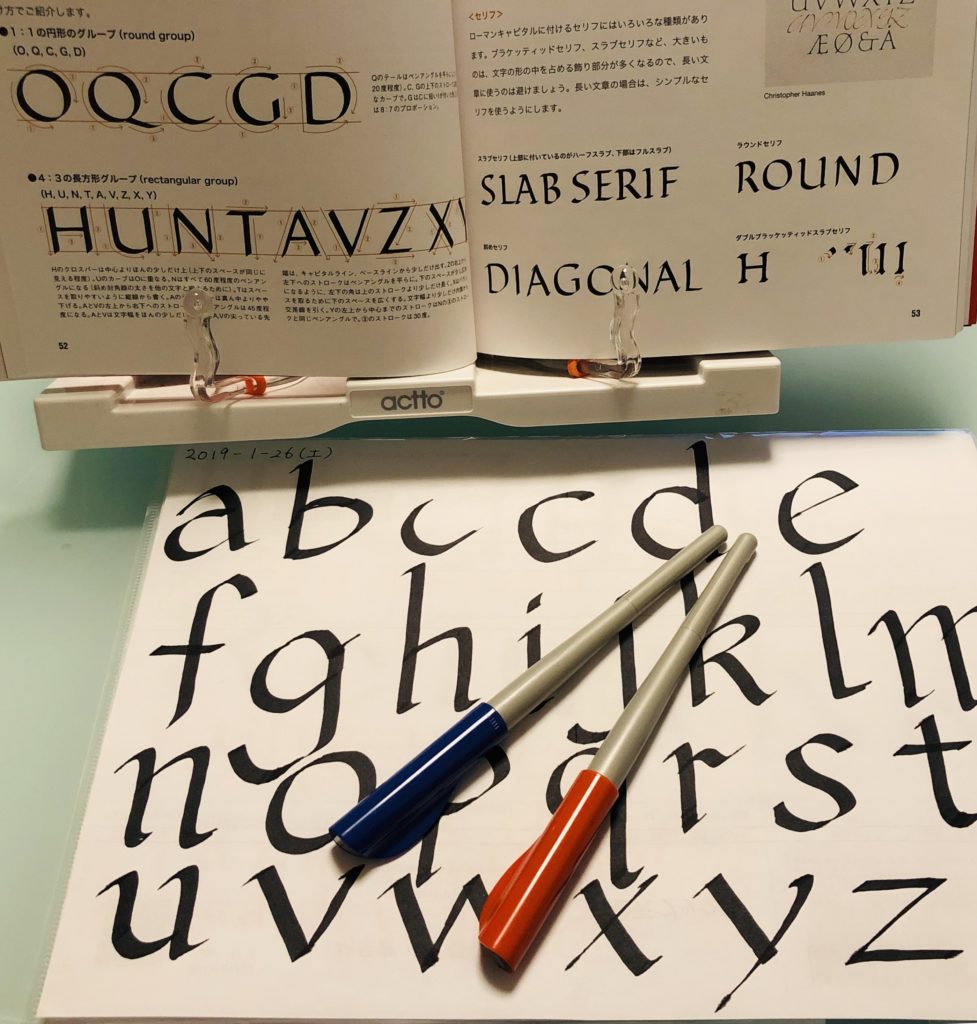

パラレルペンでカリグラフィーの練習しばらくやってなかったけど今週から再開した。

最初は線を引くのもままならなかったけど、それなりに描けるようになってきた。

A4用紙1枚分だけでも毎日やれば1週間ほどで全然違う。 pic.twitter.com/sxvX7lb3WV— たかぎし@万年筆ブログ (@Takagishi123) January 26, 2019

カリグラフィーの練習に使っているもの

カリグラフィーの練習に使用しているものをご紹介します。

パラレルペンは2.4mmがおすすめ

パラレルペンは字幅が4タイプあります。

カリグラフィーを最初に練習するときのおすすめの字幅は、初心者でも扱いやすい2.4mmです。

一番細い1.5mmだとカリグラフィーの字形が表現しづらいのです。カリグラフィーは細い線と太い線のギャップが特徴の1つですが、1.5mmだと字幅のギャップが出にくく難しく感じます。

技術の問題ではありますが、2.4mmを使うほうがカリグラフィーの字形の表現がしやすく、「あっ、結構書けるじゃん!」と、やる気につながります。

反対に太すぎると線を引くだけでも難しくなります。万年筆の太字と同じで、紙に当てるペン先の角度がしっかり平面になっていないと、うまくインクが紙に乗りません。

ペンの使い方に慣れてくれば他の字幅でもうまく使えるようになります。

最初の練習には2.4mmがおすすめです。

(2025/07/09 02:43:49時点 Amazon調べ-詳細)

A4コピー用紙や裏紙

練習にはA4コピー用紙や裏紙を使用しました。

パラレルペン、というよりカリグラフィーはインクフローが潤沢で裏抜けしやすく、万年筆では裏抜けしない紙でも抜けてしまうことも多々あります。

コピー用紙や裏紙だと裏抜けが気になりません。

コスト的に気兼ねなく使えるという点も個人的には大きいです。

教則本

カリグラフィーの教則本は他にも持っている中で、『カリグラフィー・ブック』は解説が丁寧で見本も見やすくわかりやすいのでオススメです。

(2025/07/09 17:20:47時点 Amazon調べ-詳細)

カリグラフィーの練習のように本を見ながら作業をするときにはページを開いたままにしておける書見台があると捗ります。

私が使用している書見台がコチラ。

手頃な値段ながら安定していて大きめの本でも倒れないですし、角度も調節がカンタンなので、迷ったらとりあえずこれが良いと思います。

(2025/07/09 02:43:50時点 Amazon調べ-詳細)

万年筆のインクとコンバーター

パラレルペンは万年筆用のコンバーターやカートリッジインクと同じ規格なので、万年筆のインクも消費し放題です。

私はパラレルペンに付属されていたカートリッジインクのほかはパイロットのコンバーターのCON-40に万年筆のインクを入れて使っています。

※大容量コンバーターのCON-70は使用できないようです。

(2025/07/09 10:02:17時点 楽天市場調べ-詳細)

カリグラフィーで練習したこと

練習はただひたすらに教則本の見本を真似して書くだけ。

私が使用した教則本『カリグラフィー・ブック』では、『ファウンデーショナル体』が初心者の練習に最適ということでまずはこれから練習しました。

見本が文字の形ごとにグルーピングされていて、そのグループごとに練習すると効果的とありました。

その順にそって練習していくと、グループごとに同じ筆運びを使えてabc順で練習するよりも遥かに効率的に字形をとらえられたように思います。

A4用紙の消費は1週間で10枚ほど。

『ファウンデーショナル体』は字形が頭に入って見本がなくてもスラスラ書けるようになりました。

コピー用紙は練習に使った紙が練習するほどに厚くなってきてやった感もあってモチベーションにも良いです。

カリグラフィーの練習まとめ

カリグラフィーは毎日10分程度でも短期間でそれなりに形になるので楽しいです。

この楽しさって大事ですね。

ひとつ字体を覚えると他の字体も応用でいける部分があって習得が早くなります。

初見で新しい字体にチャレンジしてみたら、それっぽく書けてる感じになってるように見えます。(どうでしょう?)

(2025/07/09 02:43:49時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/07/09 17:20:47時点 Amazon調べ-詳細)

パラレルペンについて気になったらコチラに詳しく書いていますので、読んでみてください。